Von Barbara Messer, Horizonautin

„Ich muss doch Grenzen setzen.“

„Ich muss mich schützen.“

„Ich muss mich doch abgrenzen.“

So oder ähnlich klingt es in vielen Coachings, Seminaren und Gesprächen. Und es klingt vernünftig. Geradezu selbstverständlich. In einer Welt, in der Menschen ausbrennen, sich verlieren, sich im Anderen auflösen, scheint das Setzen von Grenzen eine gesunde Strategie zu sein. Eine Selbstverständlichkeit. Eine Notwendigkeit.

Und doch frage ich nach. Immer wieder. Nicht, weil ich gegen Grenzen bin. Sondern weil ich für etwas anderes bin: für Verbindung. Für Qualität in Beziehungen. Für Flexibilität im Kontakt. Für eine Haltung, die weniger auf Abwehr, als auf Beziehungsgestaltung ausgerichtet ist.

Der junge Mann im Coaching

Vor kurzem, in einem Coaching, sagte ein junger Mann zu mir:

„Ich muss doch lernen, mich abzugrenzen. Ich merke, wie viel auf mich einströmt. Ich verliere mich. Ich brauche klare Linien.“

Und ich verstehe ihn. Die Welt ist laut. Menschen sind fordernd. Die Erwartungen, die von außen kommen, sind oft unklar und doch drängend. Wer sich nicht schützt, wird vereinnahmt – so scheint es.

Aber ich fragte ihn:

„Was passiert eigentlich, wenn du ständig Grenzen setzen musst?“

Nach einem Moment des Schweigens antwortete er:

„Dann bin ich permanent damit beschäftigt, zu schauen, wo meine Grenze ist.“

Exakt. Das ist der Punkt.

Grenzen setzen – oder Grenzwächter werden?

Wer ständig damit beschäftigt ist, sich abzugrenzen, wird zum Grenzwächter des eigenen Lebens. Und ein Grenzwächter hat eine Aufgabe: kontrollieren, beobachten, abwehren. Er ist nicht offen, nicht fließend, nicht neugierig. Er ist im Alarmmodus.

Er geht davon aus, dass etwas droht.

Das ist nachvollziehbar – gerade für Menschen, die verletzt wurden, die zu oft Ja gesagt haben, obwohl sie Nein meinten. Und doch: Wenn wir uns zu lange in dieser Rolle einrichten, definieren wir uns über das, wogegen wir uns wehren. Und nicht mehr über das, wofür wir da sind.

Wer sich schützt, geht davon aus, dass Gefahr droht.

Und wer sich dauerhaft schützt, lebt dauerhaft in Alarmbereitschaft.

Das erschöpft. Das isoliert. Und das verhindert echte Verbindung.

Die Illusion der Kontrolle

Grenzen zu setzen klingt aktiv. Aber ist es das wirklich? Oder ist es eher ein Reagieren – auf das, was nicht stimmt, was zu viel ist, was uns überfordert?

Viele Menschen erleben das Abgrenzen als Kraftakt. Als etwas, das sie lernen müssen. Doch selten fragen sie sich: Warum muss ich das überhaupt lernen? Was in mir erlaubt es nicht, stimmig im Kontakt zu sein?

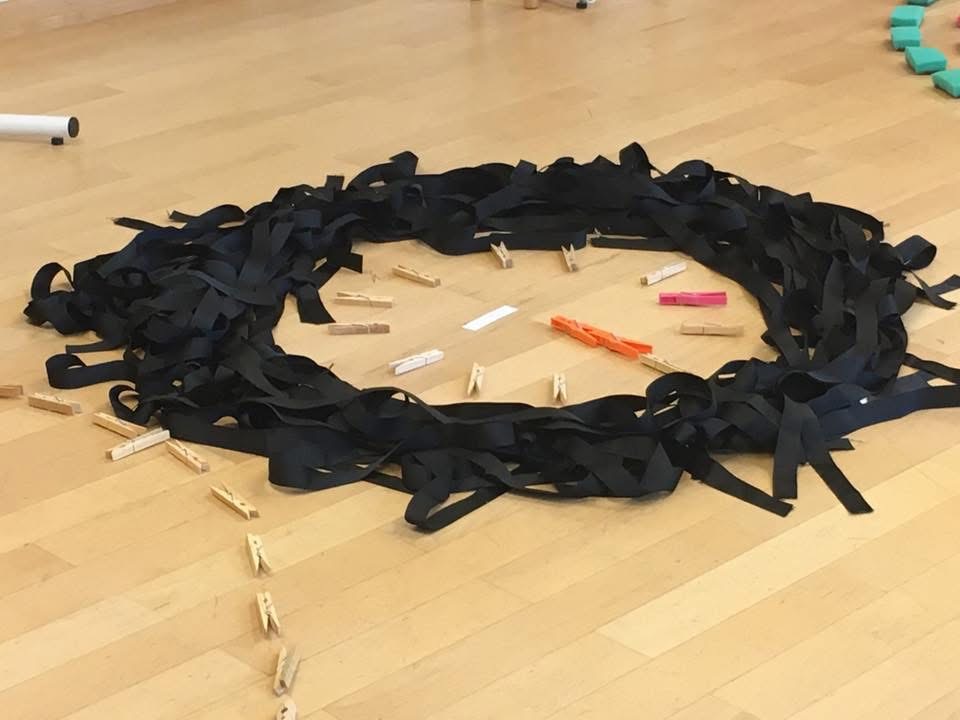

Der Versuch, alles über Grenzen zu regulieren, ist oft ein Versuch, die eigene Unsicherheit zu kontrollieren. Wenn ich nicht genau weiß, wo ich stehe, dann ziehe ich Linien. Und diese Linien vermitteln ein Gefühl von Klarheit. Aber sie verhindern auch Bewegung. Sie frieren Beziehung ein. Und sie sind statisch in einer Welt, die sich ständig verändert.

Die Alternative: Verbindungsqualität

Was wäre, wenn es nicht um Abgrenzung ginge – sondern um Verbindungsqualität?

Nicht: „Wie halte ich den anderen fern?“

Sondern: „Wie gestalte ich die Nähe?“

Verbindung ist nicht gleich Nähe. Verbindung kann auch Raum bedeuten. Verbindung kann heißen, dass ich spüre: Jetzt brauche ich Distanz – und diese Distanz gestalte ich bewusst, achtsam, in Kontakt mit mir. Nicht aus Angst, sondern aus Klarheit.

Wenn ich mich nicht abwehren muss, sondern wählen darf, dann verändert sich mein ganzes System. Ich werde nicht zum Grenzwächter – ich werde zur Gestalterin der Beziehung.

Verbindung kann flexibel sein. Geschmeidig. Sie darf sich verändern, pausieren, sich neu finden. Das Leben ist Bewegung. Beziehungen sind lebendige Prozesse, keine statischen Zustände.

Grenzen als Ausdruck von Angst?

Ich weiß, das ist unbequem. Viele Menschen haben gute Gründe, Grenzen zu setzen. Traumatische Erfahrungen, Überforderung, emotionale Erschöpfung. Und natürlich: ein klares Nein ist wichtig. Es ist notwendig, sich selbst zu schützen – an bestimmten Punkten, in bestimmten Phasen, in bestimmten Beziehungen.

Aber meine Frage ist: Bleiben wir dort stehen?

Oder wagen wir es, nach dem Nein zu fragen: Was könnte jenseits der Grenze entstehen? Welche Form von Beziehung wäre möglich, wenn wir nicht vom Angriff ausgehen würden, sondern von einem Interesse an Verbindung?

Grenzen können Schutz sein – oder Gefängnis.

Sie können Klarheit schaffen – oder Starre.

Sie können hilfreich sein – oder uns auf Dauer kleiner machen, als wir sind.

Das Paradox: Wer Grenzen braucht, hat sie oft nicht gespürt

In vielen Biografien zeigt sich ein Muster: Menschen, die heute stark auf Abgrenzung setzen, haben in ihrer Geschichte genau das Gegenteil erlebt – Übergriffe, emotionale Vereinnahmung, fehlende Resonanz. Sie mussten lernen, sich zu schützen. Und das war überlebenswichtig.

Aber das, was damals ein Notfallmechanismus war, ist heute oft ein Automatismus. Eine alte Strategie in einer neuen Welt.

Was wäre, wenn wir heute andere Möglichkeiten hätten? Wenn wir heute nicht mehr überleben müssen, sondern gestalten dürfen?

Verbindung verlangt Mut

Verbindung ist kein Weichspülbegriff. Es ist kein Kuschelwort. Verbindung verlangt Mut. Es verlangt Präsenz. Es verlangt die Bereitschaft, in Resonanz zu gehen – auch mit dem Unangenehmen. Es verlangt, dass wir uns zeigen. Und dass wir bereit sind, nicht immer im Recht zu sein. Nicht immer sicher. Nicht immer unangreifbar.

Verbindung heißt auch: Ich traue mir zu, mich zu regulieren. Ich kann im Kontakt mit dir sein – und trotzdem bei mir bleiben. Ich muss dich nicht abwehren, um ich zu bleiben.

Fazit: Zwischen Grenze und Kontakt

„Ich muss mich doch abgrenzen“ – dieser Satz ist eine Einladung zur Reflexion. Vielleicht stimmt er manchmal. Vielleicht ist er sogar notwendig. Aber vielleicht ist er auch Ausdruck einer tieferen Angst: Ich könnte im Kontakt mit dem Anderen mich selbst verlieren.

Doch die eigentliche Frage lautet: Wie bleibe ich bei mir – ohne den Anderen auszuschließen?

Die Antwort darauf ist kein Rezept. Aber sie liegt in der Haltung. In der Achtsamkeit. In der Kunst, Beziehung als Bewegung zu verstehen. Und sich selbst nicht als Festung, sondern als Fluss.

Denn nicht die Grenze schützt uns am besten. Sondern die Fähigkeit, uns in Beziehung zu bewegen – mit Bewusstheit, mit Klarheit, mit Mut.